一級建築士、一級建築施工管理技士他様々な建築系資格を取得。ゼネコンで様々な業務を経験しながら一級建築士試験で苦労した経験を活かし、一級建築士試験を攻略するブログを運営。建設を学ぶ専門サイトの立ち上げ経験もあり。サッカーとお笑いが好き。フットサルとギターを嗜む。著書「学び直しの一級建築士」

家の床面積を広げて「使い勝手をよくしたい」と思っても、さまざまな理由で「増築ができない場合があります。建ぺい率や容積率、接道義務など、法律や土地の条件によって制限がかかるケースも少なくありません。

この記事では、増築できない主な原因とその対策、さらに増築リフォームで注意すべきポイントまで、建築の専門家がやさしく解説します。事例紹介もあるので、実際の暮らしにどう活かせるかイメージしながら読み進めてみてください。

増築の特徴とメリット・デメリット

家の一部を広げる「増築」には魅力と注意点の両方があります。正しく理解することで、後悔のないリフォームが可能です。

増築とは

増築とは、すでに建っている家に新しく部屋やスペースを加えることです。

1階のリビングの横に和室を足したり、2階の屋根の上に部屋を新設したりすることなどが該当します。建物の高さを上げる「階数を増やす」方法と、建物の横に広げる「階の面積を増やす」方法があります。

新しく建てる新築とは違い、今ある家の一部を活かしながら、住まいを変えていけるのが増築の特徴です。

メリット1:家が広くなる

増築のもっとも大きなメリットは、生活スペースが増える点です。

子どもが成長して部屋が足りなくなったときや、在宅ワーク用の部屋が必要になったときにも、増築なら必要なスペースを無理なく確保できます。玄関や収納スペースを広くすることで、暮らしがより快適になる場合もあります。

限られた土地の中で、住まいを使いやすく変えたいときには効果的な方法です。

メリット2:新築するより費用が安い

家全体を新しく建て直すよりも、増築の方が費用を抑えやすい傾向があります。

必要な部分だけを工事するため、工事の規模が小さくなるからです。水道や電気、ガスといった設備も、今ある配管や配線を活かして工事ができる場合が多く、その分コストが安くなる可能性があります。

費用をかけすぎず、住みやすさをアップさせたい人にはおすすめの選択肢です。

メリット3:古い家を有効利用できる

増築は古くなった家を壊さずに活かせる点も魅力です。

築年数が経っていても、構造がしっかりしていれば増築によって快適な住まいへと生まれ変わらせることができます。住み慣れた家に愛着がある場合や、思い出の詰まった家を大切に使い続けたい場合にも適しています。建て替えに必要な解体工事や仮住まいが不要になる場合があるため、工事期間も短く済む可能性があります。

デメリット1:既存建物の耐用年数は変わらない

増築で新しい部屋をつくっても、もともとの家の古さは変わりません。築30年の家に増築して新しい部屋を加えても、建物全体の寿命は基本的にそのままです。

古い部分が傷んでいたり、地震に対する強さが足りなかったりする場合、将来の修繕費がかかる可能性もあります。見た目は新しくなっても、土台や構造部分の老朽化が進んでいれば、安心して長く暮らすことは難しくなります。

デメリット2:増築部分だけきれいで目立つ

新しく作った部屋ともともとの家の部分で、見た目に差が出る可能性があります。

外壁の色や質感、窓の形などが異なると、家全体のデザインにちぐはぐな印象を与えてしまいます。特に外から見たとき、増築部分だけが浮いて見えるかもしれません。

調和の取れた外観に仕上げたい場合は、全体のデザインを考えて素材や色を合わせる必要があります。その分、追加の工事費用がかかる場合もあるため、計画段階でよく検討することが大切です。

デメリット3:接合部がひび割れしやすい

もともとの建物と新しく増築した部分のつなぎ目は、構造上どうしても弱くなりやすい場所です。

気温の変化や地震の揺れ、建物の沈み具合が少しでも違うと、接合部にゆがみやひび割れが生じる可能性があります。見た目が悪くなるだけでなく、雨水が入り込む原因にもなり、内部の木材が腐ってしまうリスクもあります。

増築するときには、つなぎ目の補強や防水対策をしっかり行うことが必要です。

増築できない家

家を増築したいと思っても、すべての家で希望通りの工事ができるわけではありません。建築の法律やルールを守って計画を進める必要があります。

特に「建ぺい率」や「容積率」、「接道義務」などは法律で厳しく決められていて、知らずに計画を立ててしまうと増築そのものが不可能なケースもあります。

せっかくのリフォーム計画を無駄にしないためにも、増築できない家の特徴を理解しておくことが大切です。

増築で建ぺい率オーバーとなる家

建ぺい率とは、敷地の広さに対してどれだけ建物を建てていいかを表す割合のことです。

建ぺい率が60%の土地なら、100㎡の敷地に対して建てられる建物の面積は60㎡までです。残りの40㎡は庭や通路など、建物のないスペースを確保しなければなりません。建ぺい率は、災害時の避難通路や日当たり、風通しを守るために設けられている大事なルールです。

すでに建ぺい率いっぱいまで建ててしまっている家は、それ以上横に建物を増やすことができません。1階を広げて部屋を足そうとしても、建ぺい率を超えてしまえば法律違反になります。建築確認も下りないため、工事そのものが実現不可能です。

都市部や住宅密集地では、もともとの建ぺい率が50%や40%に設定されていることも多く、そもそも余裕がないケースもよくあります。増築を考えるときは、土地の建ぺい率と現在の建築面積を調べることが最初のステップです。これは役所や法務局で確認できますし、建築士に依頼すれば図面から計算してもらうこともできます。

容積率を超えてしまう家

容積率は、土地の広さに対して建物全体(延べ床面積)の割合を制限するルールです。建ぺい率が建物の「敷地面積」に対する制限であるのに対し、容積率は「建物の階数すべての合計面積」に対する制限です。

たとえば容積率が150%とされている場合、100㎡の土地では延べ床面積150㎡までの建物が建てられます。1階が70㎡、2階が80㎡で合計150㎡なら、限界まで容積率を使っています。

ここで2階の上にさらに10㎡の部屋を増やしたいと考えた場合、延べ床面積が160㎡となり、容積率を超えてしまいます。これでは建築確認が下りず増築はできません。容積率を超えてしまった建物は違法建築となり、資産価値も下がり、売却や相続にも悪影響が出る可能性があります。

容積率は敷地の前面道路の幅によっても変わります。道路が4メートル未満しかない場合、本来の容積率よりも低く制限される可能性があります。「地下室」や「車庫」など、一部の空間は容積率に算入されない特例もありますが、これは細かな条件があるため、建築士や役所に相談しながら確認することが大切です。

再建築不可の家

再建築不可とは、今ある建物を壊してもう一度家を建て直すことができない土地のことを指します。増築も同じくできません。このような家は、主に「接道義務」というルールを満たしていないことが原因です。

建築基準法では、幅4メートル以上の道路に、敷地が2メートル以上接していなければ、原則として建物を建てたり増築したりすることは認められていません。

戦前に建てられた古い家や、路地の奥にあるような旗竿地と呼ばれる土地では、この条件を満たしていない場合があります。そういった家は、たとえ老朽化していても建て直しができず、増築して部屋を足すこともできません。リフォームはできますが、外壁や屋根を大きく変えるような工事は制限される場合もあります。

このような土地は価格が安くなる反面、資産価値が下がりやすく、将来的な利用にも制限があるため注意が必要です。再建築不可かどうかは、登記簿だけではわからない可能性が高く、市区町村の建築課で「接道調査」を行う必要があります。購入前やリフォーム前に必ず確認しましょう。

自治体の条例に違反している家

建築に関するルールは、国の法律だけでなく、自治体が定めた条例によっても左右されます。条例は地域の特性や住民の暮らしを守るためのローカルルールで、建物の高さ、色、使える材料、距離、形状などが細かく決められている場合があります。

景観を守るために屋根の色が制限されていたり、防火地域では外壁に燃えにくい材料を使うよう定められていたりするケースがあります。増築によって建物の一部がそのルールに反してしまうと、たとえ建ぺい率や容積率に余裕があっても工事ができません。

条例は毎年のように見直されることがあり、過去には許されていた工事でも現在では制限される場合もあります。「以前近所で似たような増築を見たから大丈夫だろう」と思い込むのは危険です。

設計を始める前に、必ず役所の建築指導課で該当地域の条例を確認するようにしましょう。建築士に調査を依頼すれば、条例も含めた法的な可否判断をしてもらえます。

JR神戸駅前のHDC神戸には増築したい場合に相談できるリフォーム会社の窓口が複数あり、一度に様々な会社に相談ができて便利です。増築できるかどうか確認したいとお考えの方は、調査事例などの話を聞くとどんな調査が必要か想像できるのでおすすめです。

増築できない場合の対策

増築ができない場合でも、他の方法で住まいを快適に変えることは可能です。法律の制限や土地の条件に応じてできる対策を選ぶことが大切です。

建て替える

増築ができない場合、最も根本的な解決策は建て替えです。建て替えとは、今ある家を取り壊して新しく建て直すことを指します。建築基準法や条例に適合している土地であれば再建築が可能なため、自由に間取りを設計し直すことができます。

建て替えのメリットは家全体が新しくなる点です。古い構造や劣化した部分を一掃できるだけでなく、耐震性・断熱性・省エネ性能なども現行基準に合わせて向上が可能です。将来にわたって安心して住み続けるためには、大きな価値があります。

ただし、解体工事費や仮住まいの費用がかかるため、増築よりも全体のコストは高くなります。地域によっては「建て替えには敷地の一部を道路に変更が必要」「高度地区で高さ制限がある」などの制限があるため、設計には専門的な知識が必要です。

建て替えが現実的かどうかは、建築士や不動産会社と相談しながら進めるとよいでしょう。長期的な視点で家族構成や資産価値を考えたとき、建て替えの方がメリットが大きいケースもあります。

内装リフォームで対応する

外に増築できないときでも、家の中の間取りや使い方を変えることで暮らしやすさを高めることができます。壁を取り払って広いリビングにしたり、和室を洋室に変えたり、収納を増やすなどの工夫があります。

最近では、在宅ワーク用のスペースをつくるために、クローゼットの中を小さな書斎にしたり、廊下の一角をデスクスペースに変えたりといったアイデアも人気です。天井高を利用してロフトを設けると、実質的な空間を増やすこともできます。

このようなリフォームなら、建ぺい率や容積率に影響を与えず、建築確認申請も不要なケースが多いため、比較的スムーズに進めることができます。ただし間取りの変更が大きい場合は、構造計算や耐震性の確認が必要になるかもしれません。

内装リフォームによって使い勝手が良くなれば、無理に外に広げなくても満足できる住まいになる可能性があります。限られた空間の中で最大限に暮らしやすさを引き出すには、専門家の視点が欠かせません。建築士やリフォーム会社と一緒にプランを考えることが大切です。

セットバックして道路の幅を確保する

建築基準法では、建物を建てる際に「接道義務」が定められており、原則として幅員4m以上の道路に敷地が2m以上接していなければなりません。家が接道義務を満たしていない場合、敷地の一部を道路として提供することで、再建築や増築ができるようになるケースがあります。これを「セットバック」と呼びます。

前面道路の幅が4メートル未満のときには、敷地の一部を後ろに下げて、道幅を確保する必要があります。セットバックで道路の幅を広げられれば、建築の条件をクリアし、増築ができるかもしれません。ただし、その分だけ建物を建てられる面積が減るため、慎重な計画が求められます。

隣地の敷地を一部購入して接道義務を満たす

家が幅の狭い道にしか接していない場合、接道義務を満たすために、隣の土地を一部購入して道路との接続幅を広げる方法もあります。

隣地の所有者と交渉して、2メートル以上の接道部分を確保できれば、再建築や増築の条件を満たせるようになるケースもあります。

この方法は実現できれば大きな効果がありますが、土地の所有者の協力が必要になるため、事前に相談や測量などが必要です。不動産業者や建築士と連携して進めると、実現の可能性を高めることができます。

増築リフォームの注意点

増築工事をするときには、費用だけでなく税金や手続き、建物の構造などについても注意が必要です。あとで困らないように、増築前に知っておくことが大切です。

固定資産税が高くなる

家を増築すると、固定資産税が上がる可能性があります。固定資産税とは、土地や建物にかかる毎年の税金のことで、建物の大きさや価値によって金額が決まります。増築によって床面積が増えたり、設備が新しくなったりすると、家の評価額が上がり、それにあわせて税金も高くなるのです。

税金がどれくらい増えるかは、自治体が行う評価で決まるため、増築前に役所でシミュレーションをしてもらうと安心です。思わぬ出費にならないよう、長期的な費用も見越して計画を立てましょう。

雨漏りのリスクが上がる

増築によって家の形が変わると、屋根のつなぎ目や壁の接合部にスキマができる場合があります。そこから雨水が入り込み、雨漏りの原因になる可能性があるのです。既存の建物と新しく増築した部分では、地震でわずかな揺れの違いが生じることもあり、そのズレからひび割れが起きるケースもあります。

雨漏りが起きると天井や壁の内部が傷み、修理に費用がかかります。防水処理や施工の丁寧さがとても重要になるため、増築工事は実績のある業者に依頼することが大切です。

建築確認申請が必要

増築をするときは、建築確認申請という手続きをしなければなりません。これは、計画している工事が法律に合っているかを、自治体や建築主事がチェックする制度です。申請せずに工事を進めると、完成後に違法建築とみなされてしまい、最悪の場合は取り壊しを命じられる危険性もあります。

建築確認が必要になるかどうかは、増築の規模や構造によって異なるため、事前に建築士や役所に相談すると安心です。申請から許可が下りるまでには一定の時間がかかるため、スケジュールにも余裕をもたせることが重要です。

不動産登記も必要

増築したあとは建物の面積が変わるため、不動産登記の内容も変更する必要があります。これは法務局で行う手続きで、建物の登記簿に新しい情報を登録するものです。登記をしないままでいると、売却や相続のときにトラブルになることがあります。

登記を変更するには「建物表題変更登記」や「床面積変更登記」などが必要で、専門の土地家屋調査士や司法書士に依頼することが一般的です。手数料や申請費用がかかるため、あらかじめ見積もっておくと安心です。

古い家は増築費用が高額になる可能性がある

築年数が古い家の場合、増築するには特別な補強工事が必要になる可能性があります。

柱や基礎が弱っていれば、それらを強くするための工事を先に行わなければなりません。現在の建築基準法に合っていない部分があれば、増築にあわせて全体の改修が求められるケースもあります。これらの工事費用がかさむと、当初の予算を大きく超えてしまうかもしれません。見た目は同じ広さに見えても、古い家ほど構造面の対策が必要になるため、プロによる事前調査がとても大切です。

JR神戸駅前のHDC神戸には、増築について相談できるリフォーム会社の窓口が複数あり、一度に様々な会社に相談ができて便利です。現在の住居の状況や理想の暮らし方に応じた提案を受けながら、それぞれの会社が提案する増築リフォームプランを検討できます。

また、同じくHDC神戸や、グランフロント大阪のHDC大阪には住宅設備のショールームが多く出店しています。最新の住宅設備を見て、増築リフォーム時に浴室や洗面所といった水回り設備の一新を検討してみるのも、暮らしやすい家がイメージできるのでおすすめです。

増築リフォームの事例

実際に行われた増築の事例を紹介します。家族構成や暮らし方に合わせた工夫があり、増築によって生活がどう変わったのかがわかります。

1階にLDKを増築した事例

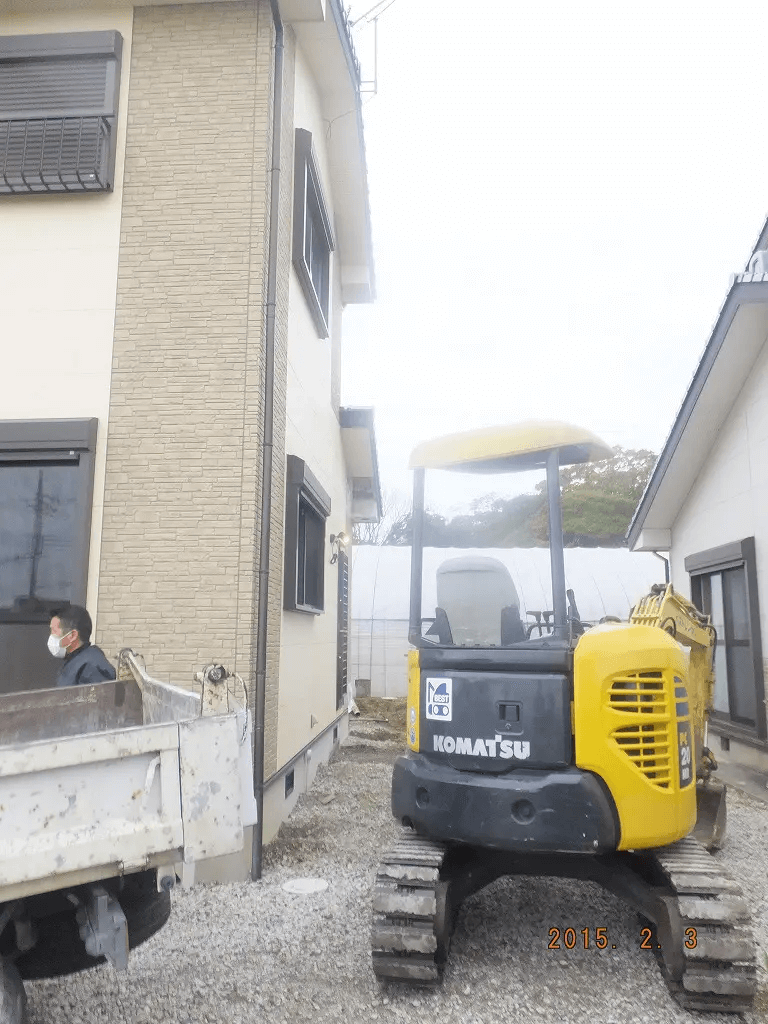

ビフォー

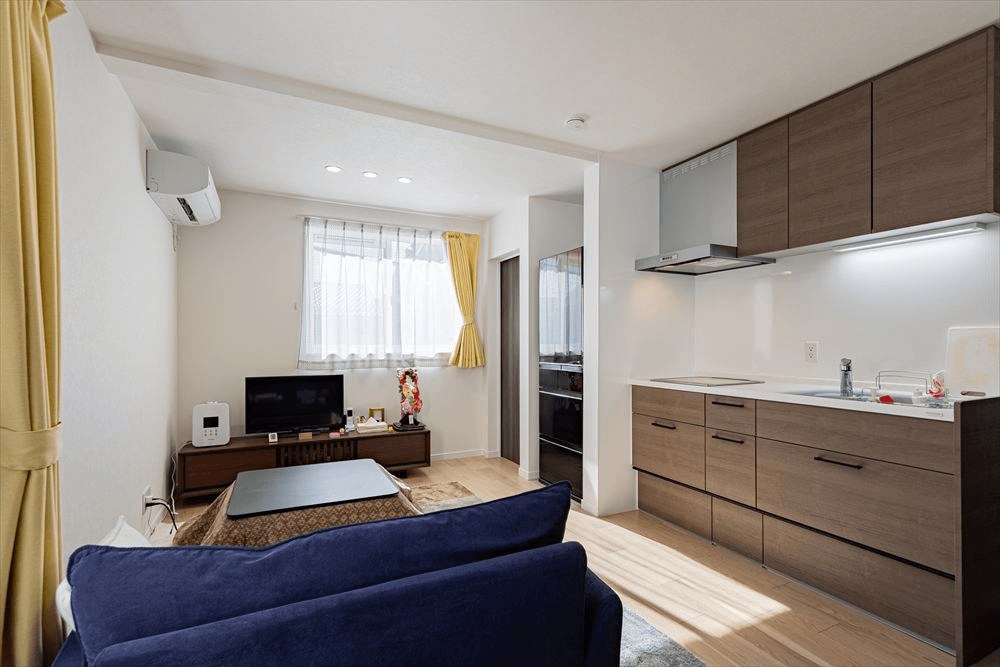

アフター

| 施工会社 | アートリフォーム |

| 費用 | 910万円 |

LDKを広げたいと希望していた施主。増築部分を既存の建物に合わせながら、お客様のこだわりの家具を活かしたリフォームを行いました。増築部分にも、今までの建物の窓や勝手口など活用できるものは活用しながらコストを抑えています。

正面建物の右部の1階部分が増築したところです。既存の外観のデザインに合わせて屋根、壁を仕上げました。

増築してLDKが広くなり、より豊かな空間の使い方ができるようになりました。それに伴い1Fに浴室や洗面室も移設しています。

庭に子ども部屋を増築した事例

ビフォー

アフター

| 施工会社 | ナサホーム |

| 築年数 | 10年 |

子どもがいるご家庭では、お子様の成長に伴って子ども専用の部屋が必要になる場合が多いです。今回の事例も生活スタイルの変化によって新たに洋室が1部屋必要になり、庭に6畳の子ども部屋を増築しました。

増築のデメリットである外観が浮くという点は、既存と同じサッシの色を選び、外壁はよく似たサイディングを採用して解決しています。窓を2か所設置して、風の通る快適な空間に仕上がりました。

2世帯住宅とするために2階を増築した事例

アフター

| 施工会社 | 安江工務店 |

| 築年数 | 41年 |

奥様の実家を増築して2世帯住宅とするフルリノベーションのご依頼です。

1階のリフォームは不便を解消する程度とし、2階を大幅に増築して間取りを一新しています。リフォーム前との違和感が少ないように、動線を整理して設備機器や照明器具を新調しました。使い勝手が良くなり、今の家族にはとても住みやすい家になりました。

増築リフォームを成功させるために知っておくべき注意点

家を広くして暮らしを快適にしたいと思ったとき、増築はとても有効な方法です。ただし、どの家でも必ずできるわけではありません。建ぺい率や容積率、接道の条件、地域の条例などによって制限がかかるかもしれません。増築にともなって費用や税金、手続きなど、思わぬ注意点が出てくる可能性もあります。

増築ができない場合でも、建て替えや内装リフォームなど、別の選択肢を考えることで暮らしを快適にできます。家族の暮らし方や予算にあわせて、最適な方法を見つけることが大切です。

JR神戸駅前のHDC神戸には、増築について相談できるリフォーム会社の窓口が複数あります。相談すれば建物や土地の状況を調べて、できることとできないことを明確にしてくれます。まずは現状を正しく知り、法律や構造に合った計画を立てることが、失敗しない増築への第一歩です。

また、同じくHDC神戸や、グランフロント大阪のHDC大阪には住宅設備のショールームが多く出店しています。最新のユニットバスの他にシステムキッチンなどを見て、水回りの設備を含めて増築リフォームを検討してみるのも、本当に必要な空間が想像できるのでおすすめです。

こちらの記事もお役立てください

鶏肉の茹で時間は10分必要?安全に美味しく仕上がる茹で時間や方法はこちら!

鶏肉の茹で時間は10分必要?安全に美味しく仕上がる茹で時間や方法はこちら!  ゆで卵は煮卵にすると日持ちする!簡単でおいしい煮卵のレシピや保存方法をご紹介

ゆで卵は煮卵にすると日持ちする!簡単でおいしい煮卵のレシピや保存方法をご紹介  冷蔵庫にマットは必要ない?メリットやデメリット、選び方も解説

冷蔵庫にマットは必要ない?メリットやデメリット、選び方も解説