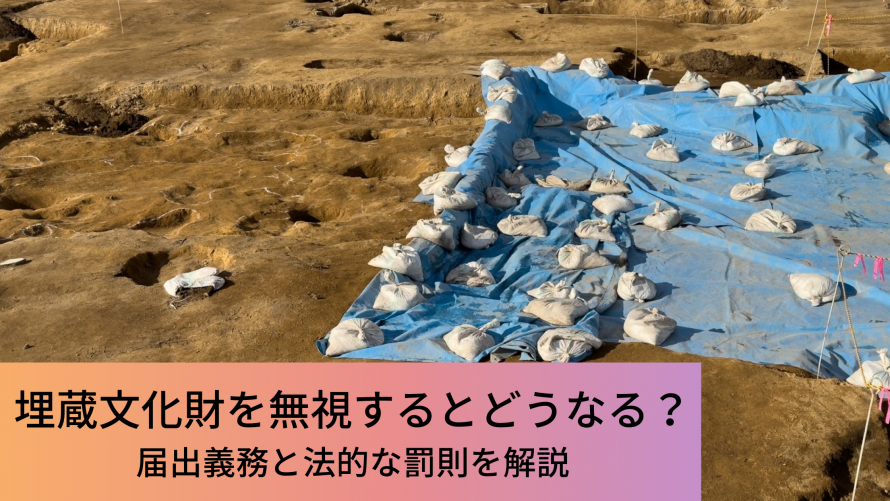

埋蔵文化財を無視するとどうなる?届出義務と法的な罰則を解説

マイホームの建築に胸を膨らませている最中、もし足元の土中から古い土器のかけらのようなものが出てきたら、あなたはどうしますか?もしかしたら「工期が遅れるのは困る」と、つい見て見ぬふりをしたくなるかもしれません。しかし、埋蔵文化財を無視すると、工事の中断や法的な罰則、多額の費用負担といった、想像以上に深刻な事態を招く可能性があります。

この記事では、埋蔵文化財の届出義務を怠った場合に起こる可能性があるリスクと、そのトラブルを未然に防ぐための具体的な対策を、専門的な知識がない方にもわかりやすく解説します。安心して計画を進めるために、まずは正しい知識を身につけましょう。

埋蔵文化財について

マイホームの建築や土地開発を進めるにあたって埋蔵文化財という言葉を聞いたことはありますか?これは、私たちの足元に眠る、過去からの貴重なメッセージです。しかし、その存在を知らずに工事を始めてしまうと、思わぬトラブルに発展する可能性があります。まずは、埋蔵文化財がどのようなもので、どのように関わっていくべきか、基本的な知識を解説します。

埋蔵文化財とは

埋蔵文化財とは、土地の中に埋もれている歴史的な価値を持つ遺産のことです。具体的には、古い時代の土器や石器、住居や古墳の跡などが該当します。これらは文化財保護法という法律に基づき、国民共有の財産として保護されています。

そのため、工事中などに発見された場合は、勝手に掘り出すことはできません。専門家が学術的な価値を判断するための、適切な手続きを踏む必要があります。

埋蔵文化財包蔵地の確認方法

所有する土地が、埋蔵文化財が眠っている可能性のある埋蔵文化財包蔵地に指定されているかどうかは、事前に調べられます。確実な方法は、対象の土地が所在する市区町村の教育委員会の担当窓口に問い合わせることです。

自治体によっては、公式Webサイト上で遺跡の範囲を示した地図、いわゆる遺跡地図を公開している場合もあり、手軽に確認できます。土地の購入前や建設計画を立てる初期段階でこの確認作業を行うことが、後の問題を回避する上で重要になるでしょう。

発見時の法的な届出義務

土地の所有者や工事の事業者には、埋蔵文化財を発見した際の法的な届出義務が定められています。文化財保護法では、土木工事などを始める60日前までに発掘届を都道府県・政令指定都市などの教育委員会に提出することが義務付けられています。

この義務は、個人の住宅建築から大規模な開発まで、あらゆる工事が対象です。埋蔵文化財の存在を知らなかったからという理由は法的に認められず、届出を怠った場合の責任は工事の事業者や施主である個人が負うことになります。

埋蔵文化財を無視すると起こりうる5つの問題

もし自分の土地から何か出てきても、黙っていれば大丈夫だろう。そう考えるのは危険です。埋蔵文化財の届出義務を軽視すると、法的な罰則はもちろん、経済的・社会的に想像以上の大きな代償を払うことになりかねません。ここでは、埋蔵文化財の発見を無視した場合に起こりうる、5つの問題について具体的に見ていきましょう。

工事が長期間止まってしまう

埋蔵文化財の発見を報告せずに工事を進めても、行政の指導や近隣からの通報などによって発覚すると計画は中断を余儀なくされます。一度工事が中断されると、本格的な発掘調査が開始されるため、再開までには長い時間が必要です。調査には通常でも数ヶ月、大規模な遺跡が発見された場合には年単位の時間がかかることもあります。その結果、予定していた工期が大幅に遅れ、事業計画や新居での生活設計といったライフプランにまで影響が及ぶでしょう。

また、単に調査で工期が伸びるだけでなく発見を無視すれば後述する罰則が科されてしまう場合もあり、更なる工期延長も考えられます。発見時は報告を先延ばしにせずなるべく早く対応し、建築業者と相談して工期の見直しや保証について話を進めるのが基本です。

懲役や罰金などの処罰を受ける可能性がある

埋蔵文化財に関する届出義務の違反や遺跡の破壊は、単なる手続き上のミスでは済みません。違反した場合は懲役刑や高額な罰金が科される可能性があります。これは行政指導とは違い、刑事罰の対象となる重大な問題です。法律を知らなかったという言い訳は通用せず、工事を行った事業者や個人の法的な責任が厳しく追及されます。

想定外の調査費用を負担することになる

発掘調査に必要になる費用は、その土地で工事を行おうとした事業者や個人が、調査費用を全額負担することがあります。その金額は調査の規模や期間によって大きく変動し、数百万円から数千万円以上に達することもあります。

会社や個人の信用を大きく失ってしまう

埋蔵文化財を破壊したという事実は、ニュースやSNSを通じて瞬く間に社会へ拡散する可能性があります。法律や文化を軽んじる企業、歴史遺産を壊した個人といった否定的な評判が広まると、築き上げてきた信用は大きく傷つきます。その結果、取引先や金融機関、顧客からの信頼を失い、事業活動や社会生活に対して、長期間にわたる深刻な悪影響を及ぼすことにもなりかねません。

貴重な文化遺産を壊してしまう

他のどの問題よりも深刻なのは、かけがえのない文化遺産そのものを破壊してしまうという点です。重機によって一度壊された土器や住居跡などは、二度と元の姿には戻りません。それは、その土地に刻まれた歴史や、遠い昔に生きていた方々の暮らしを解き明かすための、未来への貴重な手がかりが永遠に失われることを意味します。

目先の工期や利益を優先するあまり、後世の方々が学ぶべき歴史的な資料を自分たちの代で奪うという、取り返しのつかない過ちを犯すことになります。これらの問題は、法律で定められた罰則や費用負担と密接に関わっています。次章では、その具体的な内容について、さらに掘り下げていきましょう。

埋蔵文化財の罰則と費用について

埋蔵文化財の届出を怠ると、具体的にどのような罰則が科されるのでしょうか。また、万が一発掘調査が必要になった場合、その費用は誰が、どのくらい負担することになるのか、不安に感じる方も多いかもしれません。ここでは、文化財保護法に定められている罰則の具体的な内容と費用の負担に関する原則、そしてその負担を少しでも軽くするための方法について解説します。

文化財保護法で決められている罰金や懲役

文化財保護法では、埋蔵文化財に関する義務違反に対して、明確な罰則を設けています。たとえば、事前の届出をせずに工事を開始した場合、法律違反として罰金が科される可能性があります。さらに、遺跡の存在を知りながら故意に破壊した場合は、より罪が重い「毀損罪」とみなされ、懲役刑や罰金刑の対象となります。具体的な罰則の内容は、違反の悪質性や遺跡の文化的な重要度などを考えて、司法の場で判断されるでしょう。

悪質な場合は逮捕される場合もある

見つからないだろうと考えて計画的に遺跡を破壊するなど、行為が悪質だと判断された場合、単なる罰金では済まされません。警察による捜査の対象となり、文化財保護法違反の容疑で逮捕される可能性もあります。実際に、過去には開発事業者などがこの容疑で逮捕された事例も報道されています。刑事事件として扱われれば、法的な罰則を受けるだけではなく、社会的信用も完全に失うという、きわめて深刻な事態に陥ることを理解しておく必要があるでしょう。

発掘調査の費用は誰が負担するのか

発掘調査が必要になった場合の費用負担について、法律に明確な規定はありません。しかし、行政の実務では原因者負担の原則が厳格に適用されています。これは、調査の原因を作った方が費用を負担するという考え方です。個人の住宅建築や民間企業による開発事業などがこれにあたり、工事の事業者が調査費用を負担するのが一般的になります。国や地方自治体が費用を負担するのは、公共事業の場合などに限定されるでしょう。

調査費用の補助制度がある

発掘調査の費用は高額になりがちですが、経済的な負担を軽くするための制度が用意されている場合があります。特に、個人が自分の家を建てるような場合を対象に、調査費用の一部を補助する制度を設けている地方自治体も存在します。

ただし、補助を受けられる条件や金額は自治体によって大きく違うため注意が必要です。工事計画の早い段階で、土地が所在する市区町村の教育委員会などに相談し、補助制度が利用できるかを確認することが大切になります。

埋蔵文化財のトラブルを防ぐための対策

ここまで埋蔵文化財を無視した場合のリスクについて紹介してきましたが、過度に恐れる必要はありません。事前にしっかりと情報を確認し、万が一の際には手順に沿って誠実に対応すれば、トラブルの大部分は防ぐことができます。ここでは、後悔のない工事を進めるために、誰でも実践できる対策を3つのポイントに分けて見ていきましょう。

事前に包蔵地を必ず確認する

埋蔵文化財に関するトラブルを避けるための重要な対策は、工事を始める前にその土地が埋蔵文化財包蔵地に該当するかどうかを必ず確認することです。この確認は、土地が所在する市区町村の教育委員会の窓口で簡単に行えます。

また、自治体のWebサイトで公開されている地図で調べることも可能です。土地の売買契約前や、建物の設計といった計画の初期段階でこの一手間をかけることが、将来の問題を回避するための予防策となります。

自己判断せず速やかに行政へ相談する

もし工事の途中で土器のかけらのようなものや、通常とは違う土の色など、気になるものを発見した場合は、決して自己判断してはいけません。ただの石ころだろうといった安易な思い込みが、取り返しのつかない事態を招く原因になります。

遺物の価値は専門的な知識を持つ方でなければ正しく判断できません。少しでも疑問に感じたら、すぐに市区町村の教育委員会など行政の担当窓口へ連絡するのが鉄則です。結果、文化財ではないとわかれば安心して工事を再開ができるでしょう。

費用や工期で困ったら専門家に相談する

万が一発掘調査が必要になり、行政との協議や費用交渉などで話が複雑化した場合には、一人で抱え込まずに専門家の力を借りることもひとつの手です。こうした場面では、文化財保護法に関する法的な知識や交渉のノウハウが求められることがあります。

弁護士や行政書士といった専門家に相談すれば、工事計画の変更案や提示された費用負担の妥当性について、専門的な視点から有効な助言を得ることが可能です。問題が手遅れになる前に相談することが、精神的な負担を減らし、スムーズな解決につながる場合があります。

まとめ|埋蔵文化財を無視せず適切な対応で後悔のない工事を進めよう

埋蔵文化財の届出は、他人事ではなく、土地に関わるすべての方に関わる大切な義務です。届出を怠ると、工事の中断や罰則、予期せぬ費用の発生など、多くのリスクを背負うことになります。しかし、事前に土地の情報を確認し、発見時に速やかに行政へ相談すれば、決して怖いものではありません。後悔のない計画を進めるため、まずは自分の土地が埋蔵文化財包蔵地に該当するか、お住まいの市区町村の窓口で確認することから始めましょう。

調査費用など想定外の出費が発生する可能性もある家づくりだからこそ、全体の予算配分や資金計画を事前に整理しておくことが重要です。ウチつくの「オンライン相談サービス」を利用して、土地の法的リスクや費用変動を見越した資金計画を立てましょう。専属のファイナンシャルプランナーが、調査費や造成など土地由来のコストも含めて、無理のない住宅ローンの上限や、注文住宅の進め方を一緒に可視化いたします。

注文住宅の土地選び・資金計画に

お悩みはありませんか?

「ウチつく」オンライン無料相談なら

プロが徹底サポート!

-

家づくりの準備がワンストップで整う

段取り解説から、1級FPへの個別相談、プロ専用の土地情報検索ツールによるエリア検討まで。

-

住宅メーカーを熟知した住宅のプロに聞ける

専門アドバイザーが中立な立場から、あなたに合った住宅メーカーをご紹介。営業担当者のオーダーも受け付けます。

-

最短1時間・オンラインで気軽に相談できる

スマホでもOK。平日でも土日祝でも、家族の都合に合わせられます。

ハウスメーカーから地域密着型の工務店まで

幅広いラインアップ

ほか、厳選された提携メーカー続々増加中!

参加特典 ウチつくアドバイザーよりご紹介した住宅メーカーが対象

Amazonギフトカード 3,000円分プレゼント!

Amazonギフトカード 50,000円分プレゼント!

納得・安心の家づくりなら

「ウチつく」にお任せください!

RANKING

ランキング

PICK UP

おすすめ記事